История России

Восточные славяне

Предки славян — праславяне — издавна жили на территории Центральной и Восточной Европы. По языку они относятся к индоевропейской группе народов, которые населяют Европу и часть Азии вплоть до Индии. Первые упоминания о праславянах относятся к I—II вв. Римские авторы Тацит, Плиний, Птолемей называли предков славян венедами и считали, что они населяли бассейн реки Вислы. Более поздние авторы — Прокопий Кесарийский и Иордан (VI век) разделяют славян на три группы: склавины, жившие между Вислой и Днестром, венеды, населявшие бассейн Вислы, и анты, расселившиеся между Днестром и Днепром. Именно анты считаются предками восточных славян.

В VII-VIII веках в связи с улучшением орудий труда, переходу от залежной или переложной системы земледелия к двухпольной и трехпольной системе севооборота, у восточных славян происходит разложение родового строя, рост имущественного неравенства.

Развитие ремесла и его отделение от земледелия в VIII-IX веках привело к возникновению городов — центров ремесла и торговли. Обычно города возникали при слиянии двух рек или на возвышенности, поскольку такое расположение позволяло гораздо лучше защищаться от врагов. Древнейшие города часто образовывались на важнейших торговых путях или на их пересечении. Главным торговым путем, проходившим через земли восточных славян, был путь «из варяг в греки », из Балтийского моря в Византию.

В VIII — начале IX веков у восточных славян выделяется родо-племенная и военно-дружинная знать, устанавливается военная демократия. Вожди превращаются в племенных князей, окружают себя личной дружиной. Выделяется знать. Князь и знать захватывают племенную землю в личную наследственную долю, подчиняют своей власти бывшие родо-племенные органы управления.

Накапливая ценности, захватывая земли и угодья, создавая мощную военную дружинную организацию, совершая походы с целью захвата военной добычи, собирая дань, торгуя и занимаясь ростовщичеством, знать восточных славян превращается в силу, стоящую над обществом и подчинившую себе ранее свободных общинников. Таков был процесс классообразования и формирования ранних форм государственности у восточных славян. Этот процесс постепенно привел к образованию на Руси в конце IX века раннефеодального государства.

Государство Русь в IX — начале X века

На территории, занятой славянскими племенами, образовалось два русских государственных центра: Киев и Новгород, каждый из которых контролировал определенную часть торгового пути «из варяг в греки».

В 862 г., согласно «Повести временных лет», новгородцы, желая прекратить начавшуюся междоусобную борьбу, пригласили варяжских князей управлять Новгородом. Прибывший по просьбе новгородцев варяжский князь Рюрик стал основателем русской княжеской династии.

Датой образования древнерусского государства условно считается 882 г., когда князь Олег, захвативший после смерти Рюрика власть в Новгороде, предпринял поход на Киев. Убив правящих там Аскольда и Дира, он объединил северные и южные земли в составе единого государства.

Легенда о призвании варяжских князей послужила основанием для создания так называемой норманнской теории возникновения древнерусского государства. Согласно этой теории, русские обратились к норманнам (так тогда называли выходцев из Скандинавии) для того, чтобы те навели порядок на русской земле. В ответ на Русь пришли трое князей: Рюрик, Синеус и Трувор. После смерти братьев Рюрик объединил под своей властью всю новгородскую землю.

Княжение Олега

После захвата Киева в 882 г. Олег подчинил себе древлян, северян, радимичей, хорватов, тиверцев. Успешно воевал Олег с хазарами. В 907 г. он осадил столицу Византии Константинополь, а в 911 г. заключил с ней выгодный торговый договор.

Княжение Игоря

После смерти Олега великим князем киевским стал сын Рюрика Игорь. Он подчинил восточных славян, живших между Днестром и Дунаем, воевал с Константинополем, первым из русских князей столкнулся с печенегами. В 945 г. он был убит в земле древлян при попытке вторично собрать с них дань.

Княгиня Ольга, княжение Святослава

Вдова Игоря Ольга жестоко подавила восстание древлян. Но при этом она определила фиксированный размер дани, организовала места для сбора дани — становища и погосты. Так была установлена новая форма сбора дани — так называемый «повоз». Ольга посетила Константинополь, где приняла христианство. Она правила в период малолетства своего сына Святослава.

В 964 г. в правление Русью вступает достигший совершеннолетия Святослав. При нем до 969 г. государством в значительной мере правила сама княгиня Ольга, так как ее сын почти всю жизнь провел в походах. В 964-966 гг. Святослав освободил вятичей от власти хазар и подчинил их Киеву, разгромил Волжскую Булгарию, Хазарский каганат и взял столицу каганата город Итиль. В 967 г. он вторгся в Болгарию и

обосновался в устье Дуная, в Переяславце, а в 971 г. в союзе с болгарами и венграми начал воевать с Византией. Война была неудачной для него, и он был вынужден заключить мир с византийским императором. На обратном пути в Киев Святослав Игоревич у днепровских порогов погиб в бою с печенегами, предупрежденными византийцами о его возвращении.

Князь Владимир Святославович

После смерти Святослава между его сыновьями началась борьба за правление в Киеве. Победителем из нее вышел Владимир Святославович. Походами на вятичей, литовцев, радимичей, болгар Владимир укрепил владения Киевской Руси. Для организации обороны от печенегов он установил несколько оборонительных рубежей с системой крепостей.

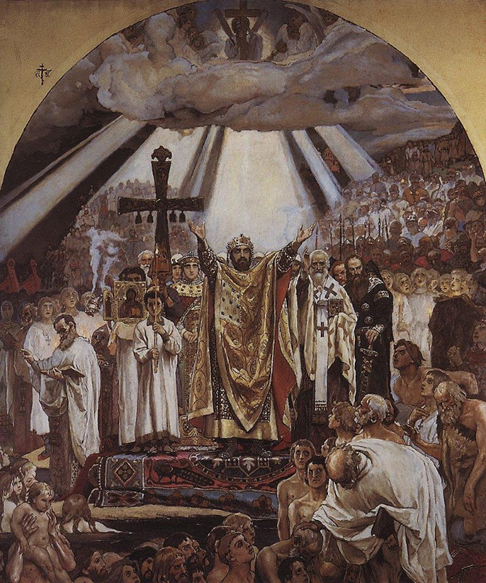

Для укрепления княжеской власти Владимир предпринял попытку превратить народные языческие верования в государственную религию и для этого установил в Киеве и Новгороде культ главного славянского дружинного бога Перуна. Однако эта попытка оказалась неудачной, и он обратился к христианству. Эта религия была объявлена единственной общерусской религией. Сам Владимир принял христианство из Византии. Принятие христианства не только уравняло Киевскую Русь с соседними государствами, но и оказало огромное влияние на культуру, быт и нравы древней Руси.

Ярослав Мудрый

После смерти Владимира Святославовича между его сыновьями началась ожесточенная борьба за власть, завершившаяся победой в 1019 г. Ярослава Владимировича. При нем Русь стала одним из сильнейших государств Европы. В 1036 г. русские войска нанесли крупное поражение печенегам, после чего их набеги на Русь прекратились.

При Ярославе Владимировиче, прозванном Мудрым, начал оформляться единый для всей Руси судебный кодекс — «Русская Правда». Это был первый документ, регулирующий взаимоотношения княжеских дружинников между собой и с жителями городов, порядок разрешения различных споров и возмещения ущерба.

Важные реформы при Ярославе Мудром были проведены в церковной организации. В Киеве, Новгороде, Полоцке были построены величественные соборы святой Софии, что должно было показать церковную самостоятельность Руси. В 1051 г. киевский митрополит был избран не в Константинополе, как прежде, а в Киеве собором русских епископов. Была определена церковная десятина. Появляются первые монастыри. Канонизированы первые святые — братья князья Борис и Глеб.

Киевская Русь при Ярославе Мудром достигла своего наивысшего могущества. Поддержки, дружбы и родства с ней искали многие крупнейшие государства Европы.

Феодальная раздробленность на Руси

Однако наследники Ярослава — Изяслав, Святослав, Всеволод — не смогли сохранить единства Руси. Междоусобицы братьев привели к ослаблению Киевской Руси, чем воспользовался новый грозный враг, объявившийся на южных границах государства, — половцы. Это были кочевники, вытеснившие живших здесь ранее печенегов. В 1068 г. объединенные войска братьев Ярославичей были разбиты половцами, что привело к восстанию в Киеве.

Киевская Русь распалась на самостоятельные княжества, каждое из которых по размерам территории можно было сравнить со средним западноевропейским королевством. Это были Черниговское, Смоленское, Полоцкое, Переяславское, Галицкое, Волынское, Рязанское, Ростово-Суздальское, Киевское княжества, Новгородская земля. В каждом из княжеств не только существовал свой внутренний порядок, но и проводилась самостоятельная внешняя политика.

Процесс феодальной раздробленности открыл дорогу для упрочения системы феодальных отношений. Однако у него оказалось несколько отрицательных последствий. Разделение на самостоятельные княжества не прекратило княжеские усобицы, а сами княжества начали дробиться между наследниками. Кроме того, внутри княжеств началась борьба между князьями и местными боярами. Каждая из сторон стремилась к наибольшей полноте власти, призывая на свою сторону для борьбы с противником иностранные войска. Но самое главное — была ослаблена обороноспособность Руси, чем вскоре воспользовались монгольские завоеватели.

Монголо-татарское нашествие

К концу XII — началу XIII века монгольское государство занимало обширную территорию от Байкала и Амура на востоке до верховий Иртыша и Енисея на западе, от Великой китайской стены на юге до границ южной Сибири на севере. Основным занятием монголов было кочевое скотоводство, поэтому главным источником обогащения служили постоянные набеги для захвата добычи и рабов, пастбищных территорий.

Против них выступило объединенное войско русских князей, которым командовал киевский князь Мстислав Романович. В русских полках отсутствовало единство и согласованность действий. Одна часть князей повела свои дружины в бой, другая предпочла ожидать. Следствием такого поведения стало жестокое поражение русских войск.

Дойдя после битвы при Калке до Днепра, монгольские орды не пошли на север, а, повернув на восток, вернулись обратно в монгольские степи. После смерти Чингисхана его внук Батый зимой 1237 г. двинул войско теперь уже против

Руси. Лишенное помощи со стороны других русских земель Рязанское княжество стало первой жертвой захватчиков. Опустошив Рязанскую землю, войска Батыя двинулись на Владимиро-Суздальское княжество. Монголы разорили и сожгли Коломну и Москву. В феврале 1238 г. они подошли к столице княжества — городу Владимиру — и взяли его после ожесточенного штурма.

Разорив Владимирскую землю, монголы двинулись на Новгород. Но из-за весенней распутицы они вынуждены были повернуть в сторону приволжских степей. Лишь в следующем году Батый вновь двинул войска на завоевание южной Руси. Овладев Киевом, они прошли через Галицко-Волынское княжество в Польшу, Венгрию и Чехию. После этого монголы вернулись в приволжские степи, где образовали государство Золотая Орда. В результате этих походов монголы завоевали все русские земли, за исключением Новгорода. Над Русью нависло татарское иго, продолжавшееся до конца XIV века.

Вторжение крестоносцев. Александр Невский

Русь, ослабленная монголо-татарским игом, оказалась в очень тяжелом положении, когда над ее северо-западными землями нависла угроза со стороны шведских и немецких феодалов. После захвата прибалтийских земель рыцари Ливонского ордена приблизились к границам Новгородско-Псковской земли. В 1240 г. состоялась Невская битва — сражение между русскими и шведскими войсками на реке Неве. Новгородский князь Александр Ярославович наголову разбил противника, за что и получил прозвище Невский.

Александр Невский возглавил объединенное русское войско, с которым выступил весной 1242 г. для освобождения Пскова, захваченного к тому времени немецкими рыцарями. Преследуя их войско, русские дружины вышли к Чудскому озеру, где 5 апреля 1242 г. произошла знаменитая битва, получившая название Ледового побоища. В результате ожесточенной битвы немецкие рыцари были наголову разбиты.

Значение побед Александра Невского с агрессией крестоносцев трудно переоценить. В случае успеха крестоносцев могла бы произойти насильственная ассимиляция народов Руси во многих областях их жизни и культуры. Этого не могло случиться за почти три столетия ордынского ига, так как общая культура степняков-кочевников была намного ниже, чем культура немцев и шведов. Поэтому монголо-татары так и не смогли навязать русскому народу свою культуру и образ жизни.

Возвышение Москвы

Во второй половине XIV века при внуке Ивана Калиты Дмитрии Ивановиче Донском Москва стала организатором вооруженной борьбы русского народа против монголо-татарского ига, свержение которого началось с Куликовской битвы 1380 г., когда Дмитрий Иванович разбил стотысячное войско хана Мамая на Куликовом поле.

Золотоордынские ханы, понимая значение Москвы, не раз пытались ее уничтожить (сожжение Москвы ханом Тохтамышем в 1382 г.). Однако ничто уже не могло остановить консолидацию русских земель вокруг Москвы. В последней четверти XV века при великом князе Иване III Васильевиче Москва превращается в столицу Русского централизованного государства, в 1480 г. навсегда сбросившего монголо-татарское иго (стояние на реке Угре).

Правление Ивана IV Грозного

После смерти Василия III в 1533 г. на престол вступил его трехлетний сын Иван IV. Из-за его малолетства правительницей была объявлена Елена Глинская, его мать. Так начинается период печально знаменитого «боярского правления» — время боярских заговоров, дворянских волнений, городских восстаний. Участие Ивана IV в государственной деятельности начинается с создания Избранной Рады — особого совета при молодом царе, в составе которого были лидеры дворянства, представители крупнейшей знати. Состав Избранной Рады как бы отразил компромисс между различными слоями господствующего класса.

«Смутное время»

После Ивана Грозного русским царем в 1584 г. стал его сын Федор Иванович, последний царь из династии Рюриковичей.

В 1601-1602 гг. Россию постигли сильные неурожаи. Ухудшению положения населения способствовала эпидемия холеры, поразившая центральные районы страны.

В условиях всеобщего недовольства на западных границах России появляется самозванец, выдававший себя за «чудесно спасшегося» в Угличе царевича Дмитрия, сына Ивана Грозного. «Царевич Дмитрий» обратился за помощью к польским магнатам, а затем и к королю Сигизмунду. В начале 1605 г., ему удалось поднять на восстание многие области страны. Весть о появлении «законного царя Дмитрия» вызывала большие надежды на перемены в жизни, поэтому город за городом заявлял о поддержке самозванца. Не встречая сопротивления на своем пути, Лжедмитрий подошел к Москве, где к тому времени скоропостижно скончался Борис Годунов. Московское боярство, не принявшее в качестве царя сына Бориса Годунова, дало возможность самозванцу утвердиться на российском престоле.

Бояре во главе с Василием Шуйским 17 мая 1606 г. подняли восстание против самозванца и его польских сторонников. Лжедмитрий был убит, а поляки изгнаны из Москвы.

После убийства Лжедмитрия русский престол занял Василий Шуйский. В конце 1608 г. многие районы страны оказались под властью Лжедмитрия II, чему способствовал новый всплеск классовой борьбы, а также рост противоречий среди русских феодалов. В феврале 1609 г. правительство Шуйского заключило договор со Швецией, по которому за наем шведских войск уступало ей часть русской территории на севере страны.

С конца 1608 г. началось стихийное народно-освободительное движение, возглавить которое правительство Шуйского сумело только с конца зимы 1609 г. К концу 1610 г. были освобождены Москва и большая часть страны. Но еще в сентябре 1609 г. началась открытая польская интервенция. В августе 1612 г. ополчение Минина и Пожарского вошло в Москву и объединилось с остатками первого ополчения. Польский гарнизон испытывал огромные лишения и голод. После удачного штурма Китай-города 26 октября 1612 г. поляки капитулировали и сдали Кремль. Москва была освобождена от интервентов. Попытка польских войск вновь взять Москву провалилась, и Сигизмунд III потерпел поражение под Волоколамском.

В январе 1613 г. собравшийся в Москве Земский собор принял решение об избрании на российский престол 16-летнего Михаила Романова, сына митрополита Филарета, находившегося в это время в польском плену.

В 1618 г. поляки вновь вторглись в Россию, но были разгромлены. Польская авантюра закончилась перемирием в деревне Деулино в том же году. Однако Россия потеряла Смоленск и северские города, которые смогла вернуть только в середине XVII века. На родину вернулись русские пленные, в том числе и Филарет, отец нового русского царя. В Москве он был возведен в патриарший сан и сыграл в истории значительную роль как фактический правитель России.

В жесточайшей и суровой борьбе Россия отстояла свою независимость и вступила в новый этап своего развития. Фактически на этом кончается ее средневековая история.

Правление царя Федора Алексеевича и регентство Софьи

В XVII веке становится очевидным заметное отставание России от передовых западных стран. Отсутствие выходов к незамерзающим морям мешало торговле и культурным связям с Европой. Необходимость в регулярной армии диктовалась сложностью внешнеполитического положения России. Стрелецкое войско и дворянское ополчение уже не могли в полной мере обеспечить ее обороноспособность. Не было крупной мануфактурной промышленности, устарела система управления, основанная на приказах. России требовались реформы.

В 1676 г. царский престол перешел к слабому и болезненному Федору Алексеевичу, от которого нельзя было ожидать радикальных преобразований, столь необходимых для страны. И все-таки в 1682 г. ему удалось отменить местничество — систему распределения чинов и должностей по знатности и родовитости, существовавшую еще с XIV века. В области внешней политики России удалось одержать победу в войне с Турцией, которая была вынуждена признать воссоединение Левобережной Украины с Россией.

В 1682 г. Федор Алексеевич скоропостижно скончался, и, поскольку он был бездетен, в России вновь разразился династический кризис, так как на престол могли претендовать два сына Алексея Михайловича — шестнадцатилетний болезненный и слабый Иван и десятилетний Петр. От притязаний на престол не отказывалась и царевна Софья. В результате стрелецкого восстания 1682 г. царями были объявлены оба наследника, а их регентшей — Софья.

В годы ее правления были сделаны небольшие уступки посадскому населению и ослаблен сыск беглых крестьян. В 1689 г. произошел разрыв между Софьей и боярско-дворянской группировкой, поддерживавшей Петра I. Потерпев поражение в этой борьбе, Софья была заточена в Новодевичьем монастыре.

Петр I. Его внутренняя и внешняя политика

В первый период правления Петра I произошли три события, решительно повлиявшие на становление царя-реформатора. Первым из них была поездка молодого царя в Архангельск в 1693-1694 гг., где море и корабли покорили его навсегда. Вторым — Азовские походы против турок с целью поиска выхода к Черному морю. Взятие турецкой крепости Азова стало первой победой русских войск и созданного в России флота, началом превращения страны в морскую державу. С другой стороны, эти походы показали необходимость перемен в русской армии. Третьим событием явилась поездка русской дипломатической миссии в Европу, в которой участвовал сам царь. Посольство не достигло прямой цели (России пришлось отказаться от борьбы с Турцией), но оно изучило международную обстановку, подготовило почву для борьбы за Прибалтику и за выход в Балтийское море.

В 1700 г. началась тяжелая Северная война со шведами, которая растянулась на 21 год. Северная война завершилась в 1721 г. подписанием Ништадтского мира. Швеция признавала присоединение к России Лифляндии, Эстляндии, Ижорской земли, части Карелии и ряда островов Балтийского моря. Россия обязалась уплатить Швеции денежную компенсацию за отходящие к ней территории и возвратить Финляндию. Русское государство, вернув себе ранее захваченные Швецией земли, закрепило за собой выход в Балтийское море.

В 1721 г. царь принял титул императора Всероссийского. Таким образом, Россия становилась империей, а ее правитель — императором огромного и могучего государства, ставшего в один ряд с великими мировыми державами того времени.

Итоги деятельности Петра I

Благодаря энергичной деятельности Петра I в экономике, уровне и формах развития производительных сил, в политическом строе России, в структуре и функциях органов власти, в организации армии, в классовой и сословной структуре населения, в быту и культуре народов произошли огромные изменения. Средневековая московская Русь превратилась в Российскую империю. Коренным образом изменилось место России и ее роль в международных делах.

Следует отметить и те культурные перемены в российском обществе, которые произошли в петровские времена: возникновение школ первой ступени, училищ по специальностям, Российской Академии наук. В стране возникла сеть типографий для печатания отечественных и переводных изданий. Начала выходить первая в стране газета, возник первый музей. Значительные изменения произошли в быту.

Дворцовые перевороты XVIII века

После смерти императора Петра I в России начался период, когда верховная власть достаточно быстро переходила из рук в руки, причем занимавшие престол не всегда имели на то законные права. Началось это сразу после кончины Петра I в 1725 г.

Закончилось это в 1741 г., когда на российский престол вступила Елизавета Петровна. В ее правление, которое длилось до 1761 г., произошло возвращение к петровским порядкам. Высшим органом государственной власти стал Сенат. Кабинет министров был упразднен, права российского дворянства значительно расширились. Все изменения в управлении государством были в первую очередь направлены на укрепление самодержавия.

Своим наследником Елизавета Петровна назначила сына старшей дочери Петра I Карла-Петра-Ульриха, герцога Голштинского, который в православии принял имя Петра Федоровича. Он взошел на престол в 1761 г. под именем Петра III (1761-1762 гг.)

Заговор против Петра III в 1762 г. возвел Екатерину на императорский престол.

Правление Екатерины Великой

Екатерина II, правившая страной более тридцати лет, была образованной, умной, деловой, энергичной, честолюбивой женщиной. Находясь на престоле, она неоднократно заявляла, что является преемницей Петра I. Ей удалось сосредоточить в своих руках всю законодательную и большую часть исполнительной власти. Первой ее реформой стала реформа Сената, которая ограничила его функции в управлении государством. Она провела изъятие церковных земель, чем лишила церковь экономического могущества. Колоссальное количество монастырских крестьян были переданы государству, благодаря чему пополнилась казна России.

Правление Екатерины II оставило заметный след в российской истории. Как и во многих других государствах Европы, для России в период правления Екатерины II была характерна политика «просвещенного абсолютизма», которая предполагала правителя мудрого, покровительствовавшего искусству, благодетеля всей науки.

С начала 80-х годов начался период реформ. Основными направлениями были следующие положения: децентрализация управления и повышение роли местного дворянства, увеличение числа губерний почти в два раза, жесткое соподчинение всех структур власти на местах и др. Реформировалась также и система правоохранительных органов.

Внешняя политика при Екатерине II

Императрица Екатерина II проводила активную и весьма успешную внешнюю политику, которую можно разделить на три направления. Первая внешнеполитическая задача, которую ставило перед собой ее правительство, заключалась в стремлении добиться выхода к Черному морю, чтобы, во-первых, обезопасить южные районы страны от угрозы со стороны Турции и Крымского ханства, во-вторых, расширить возможности для торговли и, следовательно, для повышения товарности сельского хозяйства.

С целью выполнения поставленной задачи Россия дважды воевала с Турцией: русско-турецкие войны 1768-1774 гг. и 1787-1791 гг.

Вторая внешнеполитическая задача — воссоединение украинских и белорусских земель — была осуществлена в результате разделов Речи Посполитой Австрией, Пруссией и Россией. Эти разделы происходили в 1772, 1793, 1795 гг.

Павел I

6 ноября 1796 года Екатерина II внезапно скончалась. Российским императором стал ее сын Павел I, недолгий период правления которого был насыщен напряженными поисками монарха во всех сферах общественной и международной жизни, что со стороны больше походило на суматошное метание из крайности в крайность.

В области внешней политики правительство Павла I продолжило борьбу с революционной Францией. Осенью 1798 г. Россия направила в Средиземное море через черноморские проливы эскадру под командованием Ф.Ф.Ушакова, которая освободила Ионические острова и южную Италию от французов. Одним из крупнейших сражений этого похода было сражение при Корфу в 1799 г. Летом 1799 г. русские боевые корабли появились у берегов Италии, а российские солдаты вступили в Неаполь и Рим.

В том же 1799 г. русской армией под командованием А.В.Суворова были блестяще проведены Итальянский и Швейцарский походы. Ей удалось освободить от французов Милан, Турин, совершив героический переход через Альпы в Швейцарию.

В середине 1800 г. начинается резкий поворот во внешней политике России — сближение России с Францией, которое обострило отношения с Англией. Торговля с ней фактически была прекращена. Этот поворот во многом определил события в Европе в первые десятилетия нового XIX века.

Правление императора Александра I

В ночь с 11 на 12 марта 1801 г., когда в результате заговора был убит император Павел I, был решен вопрос о восшествии на российский престол его старшего сына Александра Павловича. Он был посвящен в план заговора. На нового монарха возлагались надежды на проведение либеральных реформ и смягчение режима личной власти.

Серьезной реформой была реорганизация высших и центральных органов государственной власти. В стране учреждались министерства: военно-сухопутных сил, финансов и народного просвещения, Государственное казначейство и Комитет министров, которые получали единую структуру и строились на принципе единоначалия. С 1810 г. в соответствии с проектом видного государственного деятеля тех лет М.М.Сперанского стал действовать Государственный совет. Однако последовательного принципа разделения властей Сперанский провести не мог. Госсовет из промежуточного органа превратился в назначаемую сверху законодательную палату. Реформы начала XIX века так и не затронули основы самодержавной власти в Российской империи.

В 1822 г. император утратил интерес к государственным делам, работа над реформами была свернута, а среди советников Александра I выделилась фигура нового временщика — А.А.Аракчеева, который стал первым после императора человеком в государстве и правил как всесильный фаворит. Последствия реформаторской деятельности Александра I и его советников оказались незначительными. Неожиданная смерть императора в 1825 г. в возрасте 48 лет стала поводом к открытому выступлению со стороны наиболее передовой части российского общества, т.н. декабристов, против устоев самодержавия.

На время правления Александра I пришлось страшное испытание для всей России — освободительная война против наполеоновской агрессии. Война была вызвана стремлением французской буржуазии к мировому господству, резким обострением русско-французских экономических и политических противоречий в связи с завоевательными войнами Наполеона I, отказом России от участия в континентальной блокаде Великобритании.

12 (24) июня 1812 г. около 500 тысяч наполеоновских солдат форсировали реку Неман и

вторглись в Россию. Наполеон отклонил предложение Александра I о мирном решении конфликта, если тот отведет свои войска. Так началась Отечественная война, названная так потому, что против французов воевала не только регулярная армия, но и почти все население страны в ополчении и партизанских отрядах.

Русская армия состояла из 220 тысяч человек, причем она была разделена на три части. Первая армия — под командованием генерала М.Б.Барклая-де-Толли — находилась на территории Литвы, вторая — генерала князя П.И.Багратиона — в Белоруссии, а третья армия — генерала А.П.Тормасова — на Украине. В конце августа 1812 г. главнокомандующим вместо военного министра М.Б.Барклая-де-Толли был назначен ученик и соратник А.В.Суворова М.И.Кутузов. Кутузов решил дать генеральное сражение французской армии в районе села Бородино в 124 км западнее Москвы.

26 августа (7 сентября) сражение началось. Бородинская битва завершилась поздно вечером, и войска отошли на ранее занимаемые позиции. Таким образом, сражение явилось политической и моральной победой русской армии.

1 (13) сентября в Филях, на совещании командного состава, Кутузов принял решение оставить Москву, чтобы сохранить армию. Наполеоновские войска вступили в Москву и пробыли в ней до октября 1812 г. Кульминацией войны 1812 года стало сражение у реки Березины, которое завершилось разгромом наполеоновской армии.

25 декабря 1812 г. в Петербурге император Александр I обнародовал манифест, в котором говорилось, что Отечественная война русского народа с французскими захватчиками закончилась полной победой и изгнанием врага.

Русская армия приняла участие в заграничных походах 1813-1814 гг., в ходе которых совместно с прусской, шведской, английской и австрийской армиями добивала врага в Германии и во Франции. Кампания 1813 г. закончилась разгромом Наполеона в Лейпцигском сражении. После взятия Парижа союзными войсками весной 1814 г. Наполеон I отрекся от престола.

Россия в начале XX века

На рубеже двух веков российский капитализм стал перерастать в свою высшую стадию — империализм. Буржуазные отношения, став господствующими, требовали ликвидации пережитков крепостничества и создания условий для дальнейшего прогрессивного развития общества. Уже сложились основные классы буржуазного общества — буржуазия и пролетариат, причем последний был более однороден, связан одними и теми же невзгодами и трудностями, сконцентрирован в крупных промышленных центрах страны, более восприимчив и мобилен по отношению к прогрессивным новшествам. Необходима была лишь политическая партия, которая могла бы объединить различные его отряды, вооружила бы его программой и тактикой борьбы.

В начале XX века в России сложилась революционная ситуация. Происходило размежевание политических сил страны на три лагеря — правительственный, либерально-буржуазный и демократический. Либерально-буржуазный лагерь представляли сторонники т.н. «Союза освобождения», ставившие своей задачей установление в России конституционной монархии, введение всеобщих выборов, защиту «интересов трудящихся» и т.д. После создания партии кадетов (конституционных демократов) «Союз освобождения» прекратил свою деятельность.

Социал-демократическое движение, появившееся в 90-х годов XIX века, представляли сторонники Российской социал-демократической рабочей партии (РСДРП), в 1903 г. разделившейся на два движения — большевиков во главе с В.И.Лениным и меньшевиков. Кроме РСДРП сюда входили эсеры (партия социалистов-революционеров).

После смерти императора Александра III в 1894 г. на престол вступил его сын Николай И. Легко поддающийся посторонним влияниям, не обладающий сильным и твердым характером, Николай II оказался слабым политиком, чьи действия во внешней и внутренней политике страны ввергли ее в пучину бедствий, начало которым положило поражение России в русско-японской войне 1904-1905 гг. Бездарность русских генералов и царского окружения, пославших в кровавую бойню тысячи русских

солдат и матросов, еще больше накалила обстановку в стране.

Революционный 1917 год

Первая мировая война резко обострила все противоречия, которые назревали в России с начала XX века. Человеческие жертвы, разруха хозяйства, голод, недовольство народа мерами царизма для преодоления назревавшего общенационального кризиса, неспособность самодержавия пойти на компромисс с буржуазией стали основными причинами Февральской буржуазной революции 1917 года. 23 февраля в Петрограде началась забастовка рабочих, которая вскоре переросла во всероссийскую. Рабочих поддержала интеллигенция, студенчество, армия. Крестьянство также не осталось в стороне от этих событий. Уже 27 февраля власть в столице перешла в руки Совета рабочих депутатов, во главе которого стояли меньшевики. Петросовет полностью контролировал армию, которая вскоре полностью перешла на сторону восставших. Попытки карательного похода, предпринятые силами снятых с фронта войск, оказались неудачны. Солдаты поддержали Февральский переворот. 1 марта 1917 года в Петрограде было образовано Временное правительство, состоявшее в основном из представителей буржуазных партий. Николай II отрекся от престола. Таким образом, Февральская революция свергла самодержавие, тормозившее поступательное развитие страны. Относительная легкость, с которой произошло свержение царизма в России, показала, насколько режим Николая II и его опора — помещичье-буржуазные круги — оказались слабы в своих попытках удержать власть.

Февральская буржуазно-демократическая революция 1917 года имела политический характер. Насущных экономических, социальных и национальных проблем страны она решить не могла. Временное правительство реальной силой не обладало. Альтернатива его власти — Советы, созданные в самом начале февральских событий, контролируемые пока эсерами и меньшевиками, поддерживали Временное правительство, однако пока еще не могли взять на себя ведущую роль в осуществлении радикальных преобразований в стране. Но на этом этапе Советы поддерживала и армия, и революционный народ. Поэтому в марте — начале июля 1917 года в России сложилось так называемое двоевластие — то есть одновременное существование в стране двух властей.

Окончательно мелкобуржуазные партии, имевшие тогда большинство в Советах, уступили власть Временному правительству в результате июльского кризиса 1917 г. Дело в том, что в конце июня — начале июля на Восточном фронте германские войска перешли в мощное контрнаступление. Не желая отправляться на фронт, солдаты Петроградского гарнизона решили организовать восстание под руководством большевиков и анархистов. Отставка некоторых министров Временного правительства еще больше накалила обстановку. Среди большевиков по поводу происходящего не было единого мнения. Ленин и часть членов центрального комитета партии считали восстание преждевременным.

С 3 июля в столице начались массовые демонстрации. Несмотря на то, что большевики старались направить действие демонстрантов в мирное русло, начались вооруженные столкновения между демонстрантами и войсками, подконтрольными Петросовету. Временное правительство, перехватив инициативу, с помощью войск, прибывших с фронта, пошло на применение жестких мер. Демонстранты были расстреляны. С этого момента руководство Совета отдало всю полноту власти Временному правительству.

Постепенная большевизация Советов, армии, разочарование пролетариата и крестьянства в способности Временного правительства найти выход из кризиса сделали возможным выдвинуть большевикам лозунг «Вся власть Советам», под которым в Петрограде 24-25 октября 1917 года им удалось совершить переворот, названный Великой Октябрьской революцией. На II Всероссийском съезде Советов 25 октября было объявлено о переходе власти в стране к большевикам. Временное правительство было арестовано. На съезде были обнародованы первые декреты советской власти — «О мире», «О земле», образовано первое правительство победивших большевиков — Совет народных комиссаров, которое возглавил В.И.Ленин. 2 ноября 1917 года советская власть утвердилась в Москве. Почти повсеместно армия поддержала большевиков. К марту 1918 года новая революционная власть утвердилась по всей стране.

Создание нового государственного аппарата, наталкивавшееся на первых порах на упорное сопротивление прежнего чиновничьего аппарата, было завершено к началу 1918 года. На III Всероссийском съезде Советов в январе 1918 года Россия провозглашалась республикой Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. Российская Советская федеративная социалистическая республика (РСФСР) была учреждена в качестве федерации советских национальных республик. Ее высшим органом стал Всероссийский съезд Советов; в перерывах между съездами работал Всероссийский центральный исполнительный комитет (ВЦИК), обладавший законодательной властью.

Правительство — Совет народных комиссаров — через образованные народные комиссариаты (наркоматы) осуществляло исполнительную власть, народные суды и революционные трибуналы — власть судебную. Были образованы особые органы власти — Высший совет народного хозяйства (ВСНХ), отвечавший за регулирование экономики и процессы национализации промышленности, Всероссийская чрезвычайная комиссия (ВЧК) — за борьбу с контрреволюцией. Основной особенностью нового государственного аппарата было слияние законодательной и исполнительной власти в стране.

Международное положение СССР в 30-е годы

Уже в начале 30-х годов СССР установил дипломатические отношения с большинством стран тогдашнего мира, а в 1934 г. вступил в Лигу Наций — международную организацию, созданную в 1919 г. с целью коллективного решения вопросов в мировом сообществе. В 1936 г. последовало заключение франко-советского договора о взаимопомощи в случае агрессии. Так как в этом же году фашистская Германия и Япония подписали т.н. «антикоминтерновский пакт», к которому позже присоединилась и Италия, ответом на это стало заключение в августе 1937 г. договора о ненападении с Китаем.

Угроза Советскому Союзу со стороны стран фашистского блока нарастала. Япония спровоцировала два вооруженных конфликта — близ озера Хасан на Дальнем Востоке (август 1938 г.) и в Монголии, с которой СССР был связан союзническим договором (лето 1939 г.). Эти конфликты сопровождались значительными потерями с обеих сторон.

После заключения Мюнхенского соглашения об отторжении от Чехословакии Судетской области недоверие СССР к странам Запада, которые согласились с претензиями Гитлера на часть Чехословакии, усилилось. Несмотря на это, советская дипломатия не теряла надежды на создание оборонительного союза с Англией и Францией. Однако переговоры с делегациями этих стран (август 1939 г.) завершились провалом.

Это вынудило советское правительство пойти на сближение с Германией. 23 августа 1939 г. был подписан советско-германский договор о ненападении, сопровождавшийся секретным протоколом о разграничении сфер влияния в Европе. К сфере влияния Советского Союза были отнесены Эстония, Латвия, Финляндия, Бессарабия. В случае раздела Польши ее белорусские и украинские территории должны были отойти к СССР.

Уже после нападения Германии на Польшу 28 сентября был заключен новый договор с Германией, согласно которому к сфере влияния СССР отходила и Литва. Часть территории Польши вошла в состав Украинской и Белорусской ССР. В августе 1940 г. советское правительство удовлетворило просьбу о принятии в состав СССР трех новых республик — Эстонской, Латвийской и Литовской, где к власти пришли просоветские правительства. Одновременно Румыния уступила ультимативному требованию Советского правительства и передала СССР территории Бессарабии и северной Буковины. Столь значительное территориальное расширение Советского Союза отодвигало его границы далеко на запад, что в условиях угрозы вторжения со стороны Германии следует оценить как положительный момент.

Аналогичные действия СССР в отношении Финляндии привели к вооруженному конфликту, переросшему в советско-финскую войну 1939-1940 гг. В ходе тяжелых зимних боев войска Красной армии только в феврале 1940 г. с огромным трудом и потерями сумели преодолеть считавшуюся неприступной оборонительную «линию Маннергейма». Финляндия была вынуждена передать СССР весь Карельский перешеек, что значительно отодвинуло границу от Ленинграда.

Великая Отечественная война

Подписание договора о ненападении с фашистской Германией лишь ненадолго оттянуло начало войны. 22 июня 1941 г., собрав колоссальную армию вторжения — 190 дивизий, Германия и ее союзники без объявления войны обрушились на Советский Союз. СССР не был готов к войне. Медленно устранялись просчеты войны с Финляндией. Не лучше дело обстояло и с техническим обеспечением. Несмотря на то, что советская инженерная мысль создала много образцов совершенной военной техники, в действующую армию ее было направлено мало, а массовое ее изготовление только налаживалось.

В ходе своих наступательных операций Советская армия внесла решающий вклад в освобождение оккупированных стран от фашистского режима. А 8 и 9 мая в большинстве

стран Европы и в Советском Союзе стали отмечаться как День Победы.

Однако война еще не была закончена. В ночь на 9 августа 1945 г. СССР, верный своим союзническим обязательствам, вступил в войну с Японией. Наступление в Маньчжурии против японской Квантунской армии и ее разгром вынудили японское правительство признать окончательное поражение. 2 сентября был подписан акт о капитуляции Японии. Так после долгих шести лет вторая мировая война была окончена. 20 октября 1945 г. начался судебный процесс в немецком городе Нюрнберге против главных военных преступников.

Советский Союз в 50-е годы

Смерть И.В.Сталина стала рубежным этапом в развитии нашей страны. Процесс десталинизации, начатый в 1953 г., развивался очень сложно и противоречиво. В конце концов он привел к приходу к власти Н.С.Хрущева, ставшего в сентябре 1953 г. фактическим главой страны. Его стремление к отказу от прежних репрессивных методов руководства завоевало симпатии многих честных коммунистов и большинства советского народа. На XX съезде КПСС, состоявшемся в феврале 1956 г., острой критике подверглась политика сталинизма.

Впечатляющими были достижения СССР в науке и технике. Советский Союз стал пионером в освоении космического пространства. 4 октября 1957 г. был запущен первый искусственный спутник Земли, а 12 апреля 1961 г. впервые в космос была отправлена ракета («Восток-1») с человеком на борту — Юрием Гагариным. В конце 1950-х гг. на воду спустили первый в мире атомный ледокол «Ленин»

Крах перестройки. Распад СССР

Курс на перестройку, провозглашенный горбачевским руководством, сопровождался лозунгами ускорения экономического развития страны и гласности, свободы слова в области общественной жизни населения СССР. Экономическая свобода деятельности предприятий, расширение их самостоятельности и возрождение частного сектора обернулись для большинства населения страны ростом цен, дефицитом основных товаров и падением уровня жизни. Политика гласности, на первых порах воспринимавшаяся как здравая критика всех негативных явлений советского общества, привела к неуправляемому процессу очернения всего прошлого страны, возникновению новых идеологических и политических течений и партий, альтернативных курсу КПСС.

Вместе с этим Советский Союз радикально меняет свою внешнюю политику — теперь она была направлена на смягчение напряженности между Западом и Востоком, урегулирование региональных войн и конфликтов, расширение экономических и политических связей со всеми государствами. Советский Союз прекратил войну в Афганистане, улучшил отношения с Китаем, США, содействовал объединению Германии и т.д.

Разложение административно-командной системы, порожденное перестроечными процессами в СССР, упразднение прежних рычагов управления страной и ее экономикой значительно ухудшило жизнь советских людей и радикальным образом повлияло на дальнейшее ухудшение экономического положения. В союзных республиках нарастали центробежные тенденции. Москва уже не могла жестко контролировать ситуацию в стране. Рыночные реформы, провозглашенные в ряде решений руководства страной, не могли быть поняты простыми людьми, так как они еще больше ухудшали и без того низкий уровень благосостояния народа. Усилилась инфляция, росли цены на «черном рынке», не хватало товаров и продуктов. Частыми явлениями стали забастовки трудящихся, межнациональные конфликты. В этих условиях представители прежней партийно-государственной номенклатуры предприняли попытку государственного переворота — смещения Горбачева с поста президента разваливавшегося Советского Союза. Провал путча августа 1991 года показал невозможность реанимирования прежней политической системы. Сам факт попытки государственного переворота стал результатом непоследовательной и непродуманной политики Горбачева, ведущей страну к краху. В дни, последовавшие за путчем, многие бывшие союзные республики заявили о своей полной независимости, а три прибалтийские республики добились и ее признания со стороны СССР. Деятельность КПСС была приостановлена. Горбачев, потерявший все рычаги управления страной и авторитет партийного и государственного лидера, оставил пост президента СССР.

Россия на переломе

Распад Советского Союза привел к тому, что в декабре 1991 года американский президент поздравил свой народ с победой в «холодной войне». Российская Федерация, ставшая правопреемницей бывшего СССР, унаследовала все трудности в экономике, социальной жизни и политических взаимоотношениях бывшей мировой державы. Президент России Б.Н.Ельцин, с трудом лавирующий между различными политическими течениями и партиями страны, сделал ставку на группу реформаторов, взявших жесткий курс на проведение рыночных реформ в стране. Практика непродуманной приватизации государственной собственности, обращение за финансовой помощью к международным организациям и крупным державам Запада и Востока значительно ухудшили общую ситуацию в стране. Невыплаты заработной платы, криминальные столкновения на государственном уровне, неконтролируемый дележ государственной собственности, падение жизненного уровня народа с образованием весьма малочисленного слоя сверхбогатых граждан — таков результат политики нынешнего руководства страной. Россию ждут большие испытания. Но вся история русского народа показывает, что его творческие силы и интеллектуальный потенциал в любом случае преодолеют современные трудности.

Российская Федерация

10 июля на всенародном голосовании Президентом Российской Федерации избирается 60-летний Борис Николаевич Ельцин.

31 декабря 1999 года Борис Ельцин в своём новогоднем обращении объявил о досрочном уходе в отставку, и назначении на пост исполняющего обязанности президента премьер-министра Владимира Путина.

В. В. Путин выиграл прошедшие в марте 2000 года выборы и стал вторым президентом России

Последнее обновление: 11 июля 2022 г., 05:47